連続講座「2024 年度・レジリエンス―⼈間と社会の強靭性を考える」第6回開催レポート

第6回「レジリエンス経営科学研究寄附講座」では、著述家・評論家として、政治と⽂化芸術の関係を主なテーマに、近現代史・政治思想論など多彩な領域を横断的に論じる辻⽥真佐憲⽒が「AI時代の情報戦をどう考えるか」について講義を行いました。

近年、ウクライナ情勢や国際政治における認知戦・歴史戦への関⼼が急激に⾼まる⼀⽅、SNSや⽣成系AIの台頭によって、⼈々の⾏動や思考がどのように“操作”されうるのか――。そうした新たな問題状況の本質を読み解き、さらに「国⺠の物語」や「歴史観」とのつながりを多⾓的に論じます。

【開催概要】

⽇ 時:2025年2⽉15⽇(⼟)16:00-18:00

登壇者: 辻⽥ 真佐憲 京都⼤学経営管理⼤学院レジリエンス経営科学研究寄附講座客員准教授

テーマ: AI時代の情報戦をどう考えるか

講義の冒頭、辻⽥⽒はプロパガンダ概念の歴史を振り返りました。20世紀前半、第⼀次・第⼆次世界⼤戦を通じて、国家が⼤衆を組織的に動員する「宣伝活動」は⾮常に⼤きな破壊⼒を持つと恐れられていました。しかし、戦後は「限定効果論」が台頭する中で、「広告や宣伝が⼈々をそこまで劇的に操作できるわけではない」という⾒⽅が広がっていきました。それに伴い、プロパガンダは⼀時「古い⾔葉」として扱われてきたと辻田氏は話します。

ところが近年、ウクライナ侵攻をはじめとする国際紛争や各国の内政⼲渉などにより、再び「認知戦」や「情報戦」としてのプロパガンダが注⽬を浴びています。その理由の⼀つがSNS(ソーシャルメディア)の普及にあると辻田氏は言います。これまで国家や⼤⼿メディアといった「上からの情報発信」によって成り⽴ってきたプロパガンダは、今や「下からの参加」が容易となり、SNSを通じて個人が⾃発的に情報を拡散できるほど⼤きな影響⼒を持ちうるようになったのです。そしてもう⼀つがAI技術の急速な進展です。⽂章や映像、⾳声を瞬時に⼤量⽣成できる「⽣成系AI」の登場により、プロパガンダにかかるコストは極端に下がり、事実上誰でも⼤規模宣伝を⾏える環境が⽣まれつつあると辻田氏は指摘しました。

そうした変化の中で、社会的な問題となっているフェイクニュースや歴史修正主義に対してどのように対抗するかへ話題は移っていきます。従来、歴史修正主義やフェイクニュースへの対抗⼿段としては、史料検証やファクトチェックが重視されてきました。しかし、今やインターネットでは相⼿が「事実検証⾃体を拒否」する場合も多く、感情的インパクトや⾯⽩い物語を提⽰する側が⼈々の⽀持を得やすく、ファクトチェックだけでは⼗分に対抗しきれないという事態が起こっています。そこで、辻⽥⽒は歴史や政治への関⼼を喚起しつつ、過度な扇動に流されないための包括的視座が求められていると説きます。出来事をただ批判的・実証的に語るだけでなく、「それをどう位置づけるのか」を⽰し、⼈々が共感を持ち得るストーリーを提供するのです。

そうした事例として、海外では⾃国の歴史をどのように再編集しているかを⽰す具体例が紹介されました。アメリカでは、「星条旗」をめぐる物語にアフリカ系⼥性の貢献を追加し、多⺠族社会としての包摂を強調しています。シンガポールでは、⽇本軍の占領期を“共通の苦難”として取り上げることで、⺠族の多様性をまとめる新たな物語を提⽰しています。インドでは、モディ⾸相が評価の低かった独⽴運動家を再評価し、巨⼤な像の建⽴を通じて「強いインド」を再想像を目指していると言うのです。

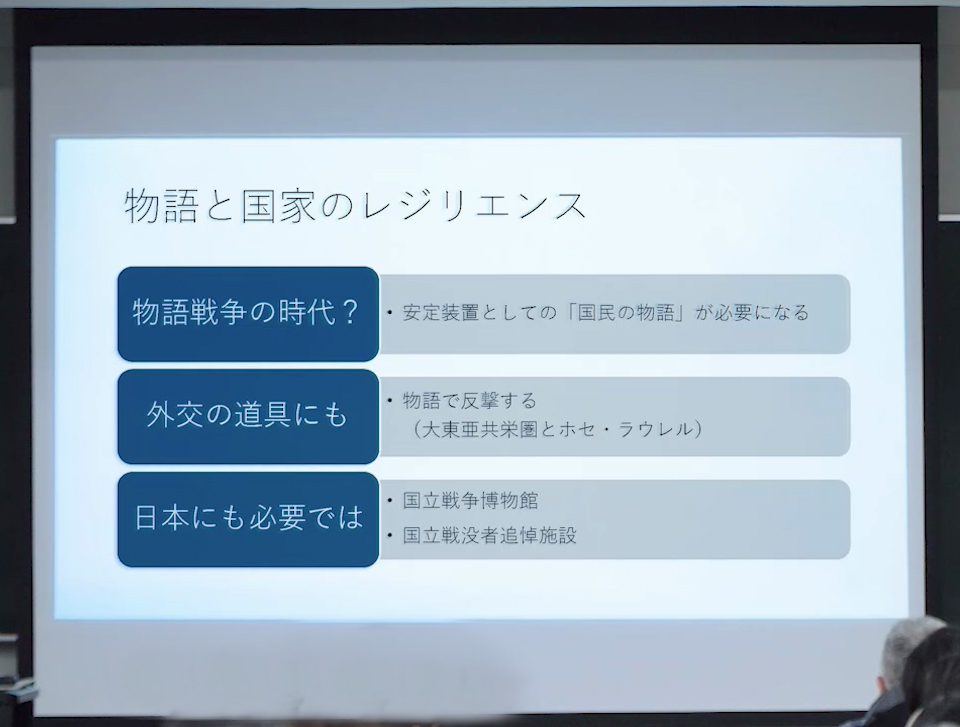

これらは、国⺠国家の歴史が固定的ではなく、政治や社会の状況に応じて更新されうることを⽰唆しています。それに対して、辻⽥⽒は⽇本の「歴史の器」が不⾜しているのではないかと指摘します。日本には国家が全⾯的に関わるような⼤規模な国⽴の歴史博物館や追悼施設は他国に比べて少なく、そうした状況が異なる歴史観の対立を生み出している一端になっていると話します。

異なる歴史観の対立を解消するには、国家が歴史を整備し、合意形成を図る仕組みが不可⽋だとして、浜崎教授との対談に続いていきます。対談では、AIによるフェイク⽣成やSNS上の情報操作が加速する中、国⺠国家に共通する物語と多様な個⼈・中間共同体の柔軟性をどう両⽴させるかが焦点となります。例えば、⼆・⼆六事件の⻘年将校の⾏動を取り上げれば、同じ素材が「悲壮な正義のドラマ」とも「無謀なクーデター」とも解釈しうることになります。そこにAIの演出⼒が加われば、映像や⾳楽までもが瞬時に編集され、感情を刺激するプロパガンダが無制限に生成される危険性が⾼まるのです。こうした状況に対抗するためには、「個がバラバラになり、すべての情報をただ無差別に受容する」のでもなく、「国⺠全体が単⼀の物語に没⼊し、批判的視点を失う」のでもない、第三の道が必要だと議論を深めていきます。

国家レベルの器(追悼施設や歴史博物館など)と、地域や家族といった中間共同体での対話が両輪となり、歴史を冷静に検証しつつも、必要な象徴や儀礼を保つ形を模索することが、単なる“限定効果論”ではなく“しなやかに強靭なレジリエンス”を育む条件になっていくと締めくくりました。

第7回は、京都⼤学経営管理⼤学院レジリエンス経営科学研究寄附講座客員准教授・⼭⽥ 忠史⽒による「持続可能なビジネスとITーわが国の物流を題材としてー」となります。公開まで今しばらくお待ちください。